みはりん坊ダブルという絶対湿度(g/m3)を測定できる温湿度計を購入したところ、季節性インフルエンザの流行に関する指標として絶対湿度が用いられていました。

11 g/m3 以下で「注意」、7 g/m3 以下で「警戒」という具合です。

ここでは、この指標を基に、インフルエンザにかかりにくい絶対湿度を部屋で実現するために必要な住宅の性能・仕様について考えてみたいと思います。

インフルエンザの流行と絶対湿度の関係

記載されていた情報によると、庄司眞医師が考案した「全国インフルエンザ流行予測」(財団法人宮城県地域医療情報センター)というものがあるようです。

これによると、季節性インフルエンザの流行は絶対湿度と関連があり、容積絶対湿度が 11 g/m3 以下になるとインフルエンザの流行が始まり、7 g/m3 以下になると特に流行しやすいようです。

インフルエンザウイルスの生存率は絶対湿度と関係しているようなので、インフルエンザ感染予防の観点からは絶対湿度を 11 g/m3 以上に保つことが望ましいと思われます。

絶対湿度には、容積絶対湿度(g/m3)と重量絶対湿度(g/kg(DA))の2種類があるのでご注意ください。

全国インフルエンザ流行予測の問題点

本題とは反れますが、このシステムには問題があることに気づきました。

このシステムの概要を見ると、元データとして使われているのが日平均気温と日平均相対湿度のようなのです。

絶対湿度はその時点の気温と相対湿度に依存するため、相対湿度を平均した値から絶対湿度を算出することは適切ではありません。湿度に関して、相対値の平均値は絶対値の平均値とは別です。

計算量は多くなりますが、本来は時間ごとの気温と相対湿度(および気圧)から時間ごとの絶対湿度を算出し、その平均値を出す必要があります。

結果としての数値の違いはおそらく 1 g 未満程度と大きくなく、11 g/m3、7 g/m3 という数値に大きなズレはないと思われますが、研究の信頼性にかかわるため、やや引っ掛かります。

元の論文*もざっと読んでみましたが、相対湿度の日平均値を採用している気がしてなりません。

こんなところに書いてもしょうがないのですが、最近の研究では修正されていることを願います。

*庄司眞(1999)季節とインフルエンザの流行.公衆衛生研究,48(4),282-290.

絶対湿度ならどういう結果になるかはわかりませんが、日平均で絶対湿度を算出すべきでないとかいう以前の問題です。

絶対湿度 11 g/m3 の空気をつくるために必要な住宅仕様

ここでは、絶対湿度が 11 g/m3 以上の空気をつくるために必要な住宅について検討します。

ただ加湿すればよいのでは、と思われるかもしれませんが、よくよく検討すると実は簡単ではないことがわかるはずです。

絶対湿度を上げるには温度が必要

空気が水蒸気を含むためには、ある程度の温度が必要です。計算すると、空気の温度が 0 度だと、相対湿度が 100% でも絶対湿度は 4.9 g/m3 にしかなりません。

相対湿度 100% で絶対湿度が 11 g/m3 に到達する温度はというと、12.5 ℃です。

つまり、室温は最低でも 12.5 ℃以上ある必要があります。

結露を防ぐには高断熱窓が必要

しかし、室温 12.5℃、相対湿度 100% というのは問題です。

すぐに結露が発生するからです。先ほどの 12.5 ℃は露点温度と呼ばれ、絶対湿度 11 g/m3 の空気は 12.5 ℃以下の物質に触れると結露が発生する、とも解釈できます。

したがって、結露の発生を防ぎつつ絶対湿度が 11 g/m3 以上の空気をつくるためには、室温を 12.5 ℃よりも高くし、室内の空気が触れる箇所の最低温度を 12.5 ℃以上にする必要があります。

室内で最も温度が低い箇所はどこかというと、大抵は窓サッシです。

YKK AP の資料によると、ペアガラス(アルミサッシ)でも、室内 20 ℃、室外 0 ℃のときにサッシの温度は 9 ℃になるそうです。9℃では計算上、絶対湿度 8.8 g/m3 以上で結露が発生するため、絶対湿度 11 g/m3 以上では当然サッシに多くの結露が発生します。

いくら部屋を暖め加湿して絶対湿度を上げても、結露が発生してカビなどの問題が発生するようでは意味がありません。

このサッシの温度は、ペアガラスでも樹脂サッシや木製サッシのほうが高くなり、ペアガラスよりもトリプルガラス、アルミスペーサーより樹脂スペーサーのほうが高くなります。

つまり、結露を防ぐには、樹脂サッシ・ペアガラス以上などの断熱性能の高い窓が必要ということになります。

連続暖房も必要

また、温暖地で一般的な暖房を各部屋で間欠的に運転する方法では、すべての部屋の最低温度を 12.5 ℃以上にすることは困難です。

トリプル樹脂サッシの APW 430 の資料を見ても、リビングから離れた浴室の温度は 15℃となっており、場所によっては 12.5℃以下になる可能性が考えられます。

この部屋間の温度差が小さくするには、寒冷地で一般的な、全部屋を対象に連続暖房を行う暖房方法が必要でしょう。

これを高断熱でない住宅で行うとすると、暖房費は大変なことになります。上記の高断熱窓を使用していれば概ね問題ありませんが、住宅全体の断熱性能が要求されるということです。

▶ 断熱性能は窓、壁、換気で決まる(部位別の断熱性能比較)

▶ 24時間全室暖房の暖房費は本当に個別間欠暖房より安くなるのか

絶対湿度が 11 g/m3 の空気をつくるために必要な加湿量

次に、絶対湿度 11 g/m3 以上にするために必要な加湿量を検討します。

東京の1月の絶対湿度

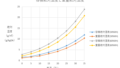

2019年1月1日の東京の絶対湿度を確認します。

気象庁のデータから絶対湿度計算ツールで計算した結果は以下のとおりです。

0 時 2.7℃ 54% で 3.2 g/m3

6 時 2.5℃ 51% で 2.9 g/m3

12時 9.6℃ 34% で 3.1 g/m3

18時 6.2℃ 59% で 4.3 g/m3

平均をとって、3.4 g/m3 とします。東京の冬の湿度はこんなもので、世界的にも非常に乾燥しています。

この空気を 11 g/m3 以上にするには、空気 1 m3 につき 11 – 3.4 = 7.6 g の加湿が必要という計算になります(面倒なので気温による体積変化は考慮しません)。

床面積 100 平米の住宅の気積と換気量

現代の住宅は 24 時間換気が基本であり、たいてい毎時 0.5 回以上の換気が想定されています。

加湿された室内の空気は乾燥した外の空気と換気されると乾燥してしまうため、最低でもその分を常に加湿する必要があります。

100 m2(約 30 坪)で高さ 2.4 m の居住空間を考えると、気積は 240 m3、換気量は毎時 120 m3 となります。

必要な加湿量

この仮定で絶対湿度の差を考慮すると、1 時間当たり約 0.9 L の加湿が必要という計算になります。

売れ筋の加湿器のスペックをチェックすると、加湿量は毎時 0.5 ~ 0.8 L 程度です。実際には炊事洗濯、浴室、人体などから発生する水蒸気(1 日 9 L 前後?)もあるので、これで足りるかどうかは家庭によるでしょう。

加湿器は給水やメンテナンスに手間がかかるため、数を増やすのは大変です。

この点では、換気しつつも室内空気の湿気を回収できる、全熱交換型の第一種換気が良いかもしれません。

▶ 加湿器は気化式かスチーム式か、それとも…

▶ 第一種換気と第三種換気 – 特徴とコスト、デメリット

▶ 高断熱住宅で加湿器に頼らずに乾燥を防ぐ方法

その他の考慮事項

そのほかにも、室内の絶対湿度を上げるとなると、壁内結露も心配になります。冬に壁内で発生した結露が春になっても壁内や小屋裏に残り、カビが生えたり木材や断熱材を劣化させたりすることは、一般的な木造住宅でよく問題になっていることです(参考記事:グラスウールの性能低下と劣化に関するデマ?)。

これを防ぐには、在来軸組工法であればまず気流止めを適切に設置し、壁内に水蒸気が入らないよう防湿シートを室内側に隙間なく張り、外壁側には透湿防水シートと通気層を設けるなどの対策が要求されます。

つまり、寒冷地で生まれた高気密・高断熱住宅の仕様を採用するということです。

▶ 木造住宅の寿命は20年~200年?住宅仕様と耐久性の変遷

結論

そんなわけで、絶対湿度を上げる健康住宅について検討すると、詰まるところ高断熱住宅以外は考えられません。

高断熱住宅は湿度を上げられるだけでなく、ついでに冷え性も改善し、浴室の事故死のリスクが低下し、アレルギー症状が改善することもわかっています(詳細は 2020年を見据えた住宅の高断熱化技術開発委員会/HEAT20 のパンフレット PDF を参照)。

高気密・高断熱住宅は健康住宅であるだけでなく、長持ちする住宅でもあります。

なお、ここでは絶対湿度 11 g/m3 を目指しましたが、この絶対湿度になる条件は、室温 21 ℃で相対湿度 60%、室温 28 ℃で相対湿度 40% くらいと、常時目指すのはやや困難です。

実際の住宅では、絶対湿度 7 g/m3 を下回らず、絶対湿度 8~10 g/m3 程度を目指すのが現実的なように思います。これなら、室温 22 ℃、相対湿度 40% 以上ほどで実現でき、インフルエンザウイルスは完全に不活化はされないものの、6 時間後生存率はある程度低く抑えられるようです。

湿度を上げたからといって、人の多いところでの飛沫感染などを完全に防げるわけではなく(たとえば、高温多湿な熱帯でもインフルエンザは流行します)、感染症予防の基本は手洗いなどではありますが、粘膜の乾燥を防ぐことで防御機能を維持する効果も期待できます。

コメント